302 Found

您當前的位置: 中安在線

- 2025-07-23 10:46

- 來源: 中安在線

編者按:“植”此青綠,既是“植物保護”的使命擔當,亦是“植根大地”的堅守。安徽農業大學植物保護學院以科技為犁,以初心為種,讓綠色防控技術扎根田野,讓產學研融合的果實掛滿枝頭。即日起,中安在線、安徽鄉村振興網、安徽鄉村振興電商聯盟推出特別策劃——“‘植’此青綠”系列報道。

當先進互聯網、大數據和人工智能風暴席卷全球,農業領域正經歷著前所未有的變革。從搭載AI導航系統的無人駕駛農機在田間自動作業,到基于深度學習的病蟲害圖像識別系統24小時智能監測,智慧農業技術如同精密的齒輪,深度嵌入播種、管理、收獲全產業鏈,催生出對既懂算法又通農技的復合型人才的巨大缺口。

高校教育體系迅速響應產業變革。2020 年,當教育部正式批準設立智慧農業專業時,安徽農業大學敏銳捕捉到農業變革的浪潮。傳統農業“面朝黃土背朝天”的耕作模式正在被改寫,安徽農業大學植物保護學院從課程體系設計到實驗室搭建,從師資隊伍組建到校企合作洽談,無數個日夜的打磨,2021年,這個新興專業逐漸有了清晰的輪廓。

2025年,作為安徽第一批智慧農業專業的學生,即將從這里畢業,他們帶著在學校里學到的專業知識和技能,投身到智慧農業的廣闊天地中,成為推動這一領域發展的新生力量。

“第一批吃螃蟹的人得有螃蟹吃”

方慶奎副院長面前的電腦屏幕上,是2021年第一版與2024年的第二版的專業培養方案,結合兩版,今年他有了新的心得,“要更加突出實踐課程,把孩子們散出去。”作為課程體系設計的主要負責人,他深知,培養方案承載著太多的期望與挑戰。

第一批吃螃蟹的人得有螃蟹吃。2020年,專業籌備工作啟動。然而,擺在老師們面前的,是一個前所未有的難題——智慧農業是一個多學科交叉融合的新興專業,既需要農業科學的基礎,又離不開信息技術、人工智能等前沿領域的支撐,如何將這些繁雜的知識體系有機整合,形成一套科學合理的課程體系,成了橫亙在大家面前的一座大山。

“那時候,我們就像在黑暗中摸索。” 方院長回憶道,每一門課程的設置、每一個知識點的取舍,都需要反復推敲。為了找到最佳方案,課程組的老師們走訪了多家農業科技企業和兄弟院校,了解農業生產一線的實際需求。

在課程設置的過程中,學科融合的矛盾尤為突出。農學院的老師們更注重傳統農業知識的傳授,而信息與人工智能學院的教師則強調技術課程的重要性。為了平衡點,在保證農業基礎課程的前提下,加大信息技術課程的比重,增設《3S 技術與精準農業》《農業物聯網技術》等前沿課程,同時安排了工學院的《農業機械學》和經管學院的《農業經濟學》,讓學生既能扎根農業,又知道如何算好一筆農業賬。

各學院的老師跨學院進行授課,協調時間,除此之外,第一屆智慧農業專業輔導員丁朝陽最上心的事情就是學生們的專業思想教育。“那段時間,老師們都很拼,白天上課,晚上學習新知識,周末還要參加學術交流活動。” 丁老師感慨道,“我們希望學生們多接觸不同的學科,去觸碰這個專業更廣闊的另一面。”

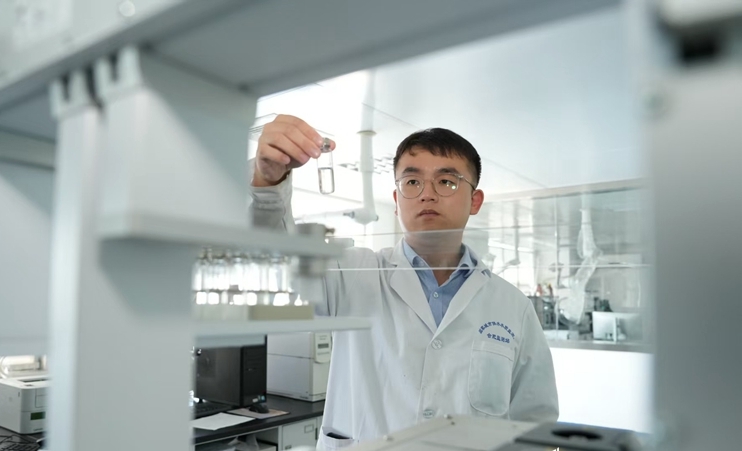

植物保護學院高起點高標準高質量推進智慧農業專業建設

注重實踐的四年

2024年5月,安徽農業大學與安徽農墾集團人才聯合培養開班式舉行,創新班的開班代表著學校與農墾集團雙向奔赴,聯合開展人才培養。21級智慧農業專業1班的呂堂浩就是其中一位,今年,他將正式進入安徽農墾集團,成為企業的一名技術員。

智慧農業專業人才培養方案的實驗實踐學分占比超出國家標準,實驗實踐主要依托試驗站、合作企業、科研院所等實踐基地,定期組織學生開展勞動實踐、社會實踐、科研實踐、生產實踐,讓學生真正實現“入學即入職”。

在校園里,總能看到智慧農業專業學生們忙碌的身影。有人在調試植保無人機,有人在分析遙感影像,還有人在編寫農業大數據分析程序。他們來自不同的地方,卻因為對農業和科技的熱愛相聚于此。“肖清華來自福州,課余時間就深入實驗室做大學生科技創新項目,目前已經保研至浙江大學。” 輔導員丁朝陽說。

隨著專業的發展,安農智慧農業專業的學生在各類競賽中嶄露頭角。他們在中國國際大學生創新大賽安徽省榮獲金獎,全國大學生植物保護專業能力大賽榮獲團體一等獎,“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽獲國家三等獎,全國大學生生命科學獲競賽三等獎。同時,還在安徽省鄉村振興大賽、安徽省大學生生態環保科技創新創業大賽、安徽省大學生計算機博弈大賽、全國大學生統計建模大賽安徽賽區均獲得一等獎。這些成績的背后,是老師和學生們的努力,更是專業實力的體現。

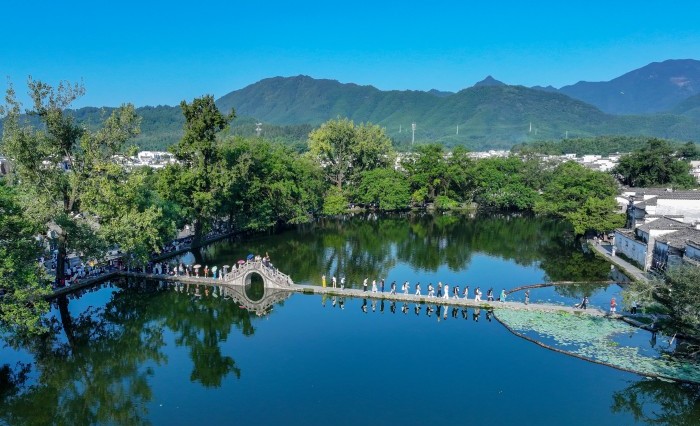

植物保護學院智慧農業專業高質量開展專業實踐活動

來自各方的橄欖枝

熄燈后是真心話的時間。郭濤的寢室里會習慣性聊起最近的煩惱。有一次,大家聊到專業的就業和選擇,一屋四個人都沉默了,對于這個剛剛開辟的專業他們沒有可以借鑒經驗的學長學姐,也沒有進行相關的實習,感覺到有點慌亂。

很多高三學生填報志愿的時候是把智慧農業專業放在一、二志愿的。“這個東西比較新,發展可能會比較好,就業蠻好的”。而有的高三學生簡單地認為,智慧農業專業應該很有前景。出于各種各樣的機緣巧合,對智慧農業尚未有任何了解的高中生就這樣走向了一個全新的專業。它代表著未來,也同時代表著未知。

殊不知入校的四年間,與他們想象全然不同。生活與學習非常忙碌,沒有時間迷茫就被老師帶入社會。郭濤回憶到,大學期間先后赴中科合肥智慧農業谷有限責任公司、中科安徽省農墾集團、中化現代農業有限公司、中國農業科學院、安徽省部分縣市區植保站等開展過專業實踐活動。同時,植物保護學院沿襲暑期大實習的優秀傳統,特別注重學生的實踐操作,整個大三暑假都在對口的企業、實驗室和基地做實驗,這在后面為了畢業找工作和考研打下了深厚的基礎。

2025年,郭濤寢室的四位同學,分別考入了西北農林科技大學、南開大學和西南大學。

臨近畢業季,智慧農業專業的首屆畢業生們收到了來自各方的橄欖枝。農業科技企業、科研機構、政府部門都向他們拋出了繡球。“我們的學生很搶手,因為他們既有扎實的農業知識,又掌握先進的技術,正好滿足市場對智慧農業人才的需求。” 方慶奎副院長記得每個孩子的畢業去向,如數家珍。

第一批踏入安徽農業大學智慧農業的本科生已經畢業,他們未來的路是否好走,時間會回答。