皖南紅風憶歲月,涇川翠水甲江南。為響應安徽省“百校千鎮萬村”大學生鄉村振興大調研號召,7月15日至7月19日,安徽農業大學“語建和美鄉村文化賦能振興”赴涇縣三下鄉實踐團,聚焦推進鄉村文化振興,開展“語建和美鄉村”調研。

實踐團走進田野、深入農戶,走訪了涇縣云嶺鎮云嶺社區、羅里村、章渡村、建設村等地,圍繞云嶺鎮的鄉村語言景觀、紅色語言景觀和方言傳承與保護三個主題,采用實地拍攝有特色和有問題的語言景觀及發放問卷兼訪談的調研模式,5天里共計拍攝364個語言景觀,其中獨具特色的語言景觀80余個,需要改進的語言景觀50余個。發放三個主題的調查問卷共186份,回收有效問卷184份;同時與云嶺鎮政府、各個行政村村委會針對當地語言文化建設情況開展座談研討會,并及時反饋調研中發現的亮點、問題和解決問題的建議。

尋覓語言景觀賦能之義

“團隊希望能夠通過紅色語言景觀的建設,來幫助云嶺吸引更多的游客來瞻仰革命烈士們的英勇歲月,傳承新四軍紅色基因。”團隊成員回憶起與云嶺鎮人民政府領導的座談研討會,如是說。

實踐團在云嶺鎮人民政府與鎮領導召開座談會 通訊員 計欣欣 攝

實踐期間,團隊針對紅色語言景觀,在涇縣紅色旅游示范基地新四軍軍部舊址開展實地調研,陸續參觀了葉挺橋、種墨園、大夫第、修械所、軍部大會堂等地,采集紅色語言景觀的同時也深入采訪了多位游客,總結出游客在肯定云嶺紅旅小鎮的紅色文化傳播效果的同時,希望能夠更加注重多媒體技術在語言景觀設計上的綜合運用的結論。

團隊成員在新四軍軍部舊址與游客開展訪談調研 通訊員 呂彭怡然 攝

通過采集一個個語言景觀和訪談,隊員們發現了和美鄉村建設的豐碩成就,無論是政府還是一般商戶和企業設計制作的語言景觀,都突出了鄉村振興戰略的精髓,傳播和美鄉村的幸福觀和價值觀。

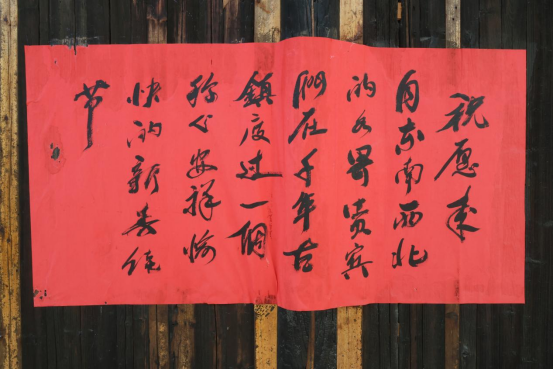

章渡老街一戶人家的門口掛著的對聯“上海皖南齊努力,城市農村共發展”雖不完全符合對聯的寫作規則,但是滬皖共建鄉村幸福生活的意圖顯而易見。實踐團找到了春聯的編寫者——上海海遠投資管理有限公司董事長龐煥泰老人,老人家是帶著他的“夢鄉村”團隊從上海來到章渡街開發古村落的,自從他來到這里,古街再次煥發了生機,使得章渡老街又有了一個新的地名——涇溪水鎮。年近八十的龐總告訴團隊成員,振興鄉村,要用心去做。在老街上,團隊成員又采集到龐總用毛筆書寫的其它語言景觀,看到的是老人家振興鄉村的情懷和夢想。

團隊成員就語言景觀與鄉村振興戰略采訪龐煥泰老先生 通訊員 張子悅 攝

涇溪水鎮內龐煥泰先生親筆書寫的紅紙語言景觀 通訊員 呂彭怡然 攝

在調研過程中,實踐團發現當地居民對村莊的整體語言景觀大體滿意,與此同時也提出在生活服務和文旅建設方面的宣傳工作仍還有發展空間。隊員們在觀察和收集語言景觀的過程中,還發現了景觀中有一些不規范、不美觀的問題,比如,簡繁字混用,有錯別字,部分語言景觀存在斑駁、缺失、模糊等問題。而這些都在與鎮領導座談時進行了統一反饋,鎮政府表示將會在今后的工作中持續跟進這些語言景觀的維護。

團隊成員于建設村開展入戶調研工作 通訊員 張子悅 攝

實踐團在章渡村村委會與村干部及駐村工作隊召開座談會 通訊員 計欣欣 攝

傳承地方優秀文化

方言,承載著豐富的歷史文化內涵和當地人的情感記憶。

“雖然說實踐已經結束,但那生動有趣的涇縣土話卻讓人記憶猶新。”負責方言調研的團隊成員說道。

“阿的兒(鴨子)”“雞子(雞蛋)”“吶吶(音),你好!”“到旮旯去!”這些親切動人的鄉音,牽動著涇縣人民內心最為美好的鄉土記憶。

當實踐團隊問道是否應當在涇縣的語言景觀建設當中融入涇縣方言元素時,村民們表示強烈贊同,期望能夠通過這種方式更好地傳播涇縣方言,留住這份獨特的鄉愁。

在方言的調研過程中,團隊成員燕家玉表示,由于之前在現代漢語課程上對方言的音標進行了系統的學習,使他能夠通過縣志提前熟悉當地方言,從而在訪談過程中能說出簡單的方言詞匯,這讓他感覺非常新穎。另一位成員則表示這次調研讓他更加深刻地意識到了方言傳承的重要性,他說:“一開始的調研中團隊成員聽不懂方言,感到無法和村民進行交流,為調研工作的難以開展而感到焦慮,覺得還是推廣普通話更好。但隨著溝通的深入,團隊越來越意識到方言的情蘊,意識到方言傳承和保護的價值。”

董光鑄老人用方言誦讀與章渡來歷有關的順口溜 通訊員 呂彭怡然 攝

在采訪過程中,實踐團還發現當地年輕一代的村民對于常用的一些方言詞已經不太熟悉,針對此現象,團隊提出可以通過“方言小課堂進校園”,利用自媒體平臺宣傳當地有趣的方言詞的途徑來提高方言詞的使用頻率,以此助推其傳承發展。

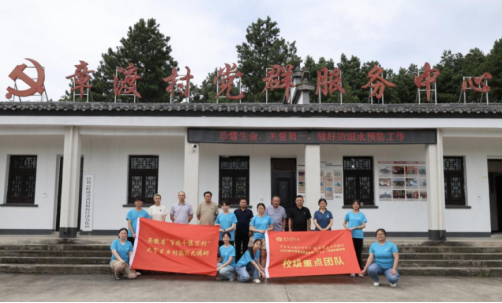

實踐團與章渡村村干部和工作隊隊員合影留念 通訊員 呂彭怡然 攝

此次三下鄉實踐活動不僅是一次對鄉村的深入探索,更是一場對傳統文化保護與傳承的深刻思考。期待實踐團的調研報告能夠為鄉村語言景觀的保護與方言文化的傳承提供有益參考,讓鄉村的文化瑰寶在和美鄉村的建設中煥發出更加絢麗的光彩。(通訊員 莊冰婕)