指導單位:安徽省委宣傳部、安徽省委網信辦、安徽省發展改革委、安徽省商務廳、安徽省農業農村廳、安徽省文化和旅游廳、安徽省供銷社、安徽省總工會

發展是第一要務,人才是第一資源,創新是第一動力。近年來,宿州市埇橋區在人才招引工作上交出了一份優異的答卷,其中“博士專家進埇橋”和“同大科創產業園”項目就是該區憑借創新的探索,走出了獨特的招才引智模式。博士專家團隊將自身資源及研究成果與埇橋實際情況無縫對接,取得了豐碩的成果,埇橋區在平臺搭建、科研攻關、成果轉化、人才引育等方面走出了一條新路子。

常紅霞博士策劃的中國畫家畫埇橋作品展

以需求為導向 建立埇橋新型智庫

2021年11月起,埇橋區探索“招才引智”新模式,實施“博士專家進埇橋”項目,引進了一批博士進駐埇橋區各鎮和園區,柔性聘任為副鎮長或園區副主任,他們帶著“最強大腦”穿梭于城市、鄉村、園區之間,用自己滿腹的學問、寬廣的眼界、豐富的資源為埇橋區鄉村振興和經濟社會高質量發展做出了巨大的貢獻。

然而,一名博士僅聚焦于一個鎮或一個園區并不能最大程度統籌和發揮博士專家的力量和資源。為優化提升“博士專家進埇橋”項目的結構和質效,2023年,埇橋區結合實際發展現狀、產業類型及各鎮(園區)、局(委辦)所需,對“博士專家進埇橋”項目開展2.0版的探索,對引進人才的標準和服務領域上進行升級,打造以埇橋區實際需求為導向、運行機制靈活、智力轉化體系相對健全的埇橋區域經濟發展新模式。

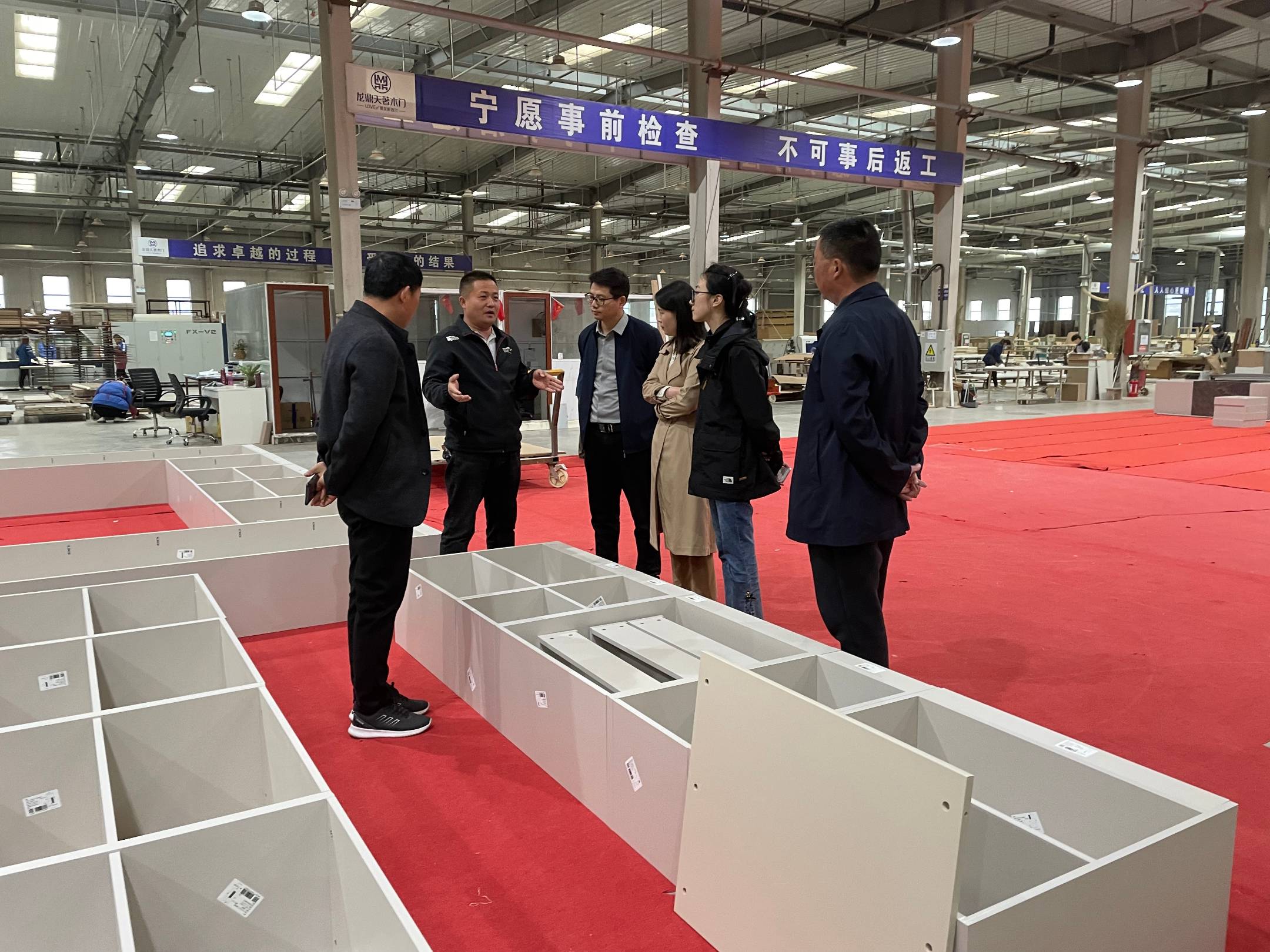

王福利博士和胡涵清博士考察園區企業

為最大程度發揮博士專家團隊力量,埇橋區重新調整博士專家結構,新增智能類、數字化信息類、科技類等新型人才,設立“埇橋區區域經濟發展研究院”,建立埇橋“新型智庫”。該區柔性引進的26名博士,除聘任為各鎮副鎮長和專業對口的局(委辦)副局長(副主任)之外,還擔任埇橋區區域經濟發展研究院研究員。

“博士們有了三重身份,他們一邊扎根農村把論文寫在埇橋大地上,一邊以自身的專業技術和資源,幫助掛職單位組織專業(專題)培訓、解決關鍵技術性難題、破解單位課題。”“博士專家進埇橋”項目團團長、埇橋區區域經濟發展研究院院長張海良博士告訴記者。

據埇橋區委人才發展中心負責人介紹,26名博士還按專業、擅長領域劃分為產業規劃研究中心、金融資本研究中心、新興產業研究中心、文化康養研究中心、鄉村發展研究中心5個專業小組,旨在發揮“埇橋區區域經濟發展研究院”的智庫作用,滿足全區鄉村振興和產業經濟迅速發展對科技、產業、資金、人才等方面的需求。

“我們牢固樹立‘人才是第一資源’理念,聚焦制約經濟社會發展的短板弱項,圍繞鄉村振興發展需求,勇于解放思想,大膽創新,強化高層次人才引進,創新實施‘博士專家進埇橋’人才項目,并聯合同濟大學千村百鎮聯動工程課題組建立了‘埇橋區同大科創產業園’,柔性聘請來自國內高校、企業和科研院所的博士專家,集聚自身人才、技術、產業、項目和資源等為埇橋區的發展‘添磚加瓦’。 ” 埇橋區委常委、組織部長侯立芬說。

積極建言獻策 亮出發展“金點子”

埇橋區是“中國燒雞之鄉”,符離集燒雞至今已有2000余年制作工藝傳承,符離集燒雞也是埇橋走向全國、外界認識埇橋的一個特殊符號。面對新時代發展需求,如何進一步提升燒雞產品質量,保護符離集燒雞品牌,傳承燒雞傳統制作技藝,推動燒雞產業做大做強是該區發展壯大燒雞產業面臨的重點課題。

翁裕斌博士到大營鎮監測葡萄種植監測植物生長調節劑的使用效果

預制菜概念火爆,符離集燒雞該如何拓展?鹵制食品市場競爭強烈,符離集燒雞該如何突破? 休閑食品異軍突起,符離集燒雞該怎樣選擇?2023年,“博士專家進埇橋”成員李永發博士帶著課題深入符離燒雞加工企業、符離鎮和區直部門展開廣泛調研。

李永發對符離集燒雞面臨的保鮮度難以持久保存、缺乏品牌與宣傳文化、麻雞供應慢等存在的14個問題展開深入研究,對建設符離燒雞食品產業園提出新規劃,圍繞燒雞文化、品牌、質量、電商等提出做大做強的具體路徑,并從政府、企業、社會層面給出對策建議。

這僅僅是博士們為埇橋區解決重點課題的一個縮影。日前,記者在埇橋區委人才發展中心看到長達500余頁的研究報告,內容包括埇橋區科技局、經信局、農業農村局、衛健委、宿徐發展促進中心等單位提出的《如何做大做強大豆深加工產業,延長大豆產業鏈》《如何深化緊密型縣域醫共體建設,提高區域醫療水平》等13項重點課題研究成果。

據了解,2023年,“博士專家進埇橋”團隊承擔了埇橋區各主要單位及國企平臺的13項重點課題研究,耗時近8個月形成了重點課題匯編材料。這是埇橋區智庫建設的一大碩果,對各部門的工作思路、工作方法和發展戰略提供了科學清晰的模式與路徑,走出了基層縣區智庫建設的實效性新路子。

一年來,博士專家團隊還向埇橋區委區政府提交15份書面性建議,為聘任單位組織22場專場培訓;解決8項關鍵技術,其中,王偉博士為埇橋區數據資源管理局解決個人身份歷史數據轉換與遷移項目,不僅攻克了該局長期以來解決不了的技術難題,還為其節省了上百萬元的技術解決費用。

架起轉化橋梁 為企業注入新活力

“為了我們的大豆深加工項目,張璽麟博士將近一年沒回家,和我們一起過年,陪著我們跑了數萬公里,從廠房設計到購買設備一直到投產,他比自己的事業還上心。”日前,安徽博之源食品科技有限公司董事長韓素蘭向記者介紹公司的“貴人”。

李永發博士深入生產車間調研

埇橋大豆名列國家地理標志產品名錄,蛋白質含量高達45%,但由于但傳統產品精深加工不足,相對缺少創新產品和品牌引領,也缺乏相匹配的中高端豆制品。2022年底,有著豐富的三農服務經驗的韓素蘭找到“博士專家進埇橋區”農業專家張璽麟博士,決定發展大豆深加工產業。

從無到有的新項目談何容易?張璽麟充分發揮自己的技術知識和資源毫無保留地全程指導,他從企業商標注冊、產品定位、種類篩選、包裝設計、廠房設計到設備引進、組裝調試、管理模式及人員培訓等發起近百次座談。

最終,安徽博之源食品科技有限公司投資近3000萬元引進2條全自動化生產線,其中獨特工藝超微萃取、紅外線真空滅菌和電腦高頻磁處理殺菌保鮮技術均達到國際先進水平。

在這過程中,張璽麟解決了大豆制漿系統國際、國內最先進的全新(超微熟漿)工藝方案,解決了豆奶生產調配過程中的自動化、數字化輸送灌裝等系列問題。以該公司博仕源豆乳為例,新生產線解決了殺菌過程中高溫高壓對大豆蛋白質破壞并變性的難題,避免了生產過程中產生“美拉德反應”使食品風味改變,在不使用添加劑的情況下最大程度保留了豆制品原生態的色、香、味。

坐落在宿州綠色家居產業園的安徽隆東家具有限公司是一家生產沙發、床墊的家居企業,在“博士專家進埇橋”成員王福利博士的技術支持下, 該企業在人體工程學領域的產品設計上取得了顯著的進步和成果,生產的產品不僅在舒適度和健康性上得到了提升,而且在市場競爭力和品牌影響力上也實現飛躍。

王福利充分利用在林業工業、家居人體工程學等方面的專業特長,為埇橋家居企業帶來了源源不斷的技術資源,對企業面臨的技術難題進行指導和科學分析,決解了“板材的膠合強度和耐水性”等系列難題。

在王福利看來,博士團隊始終堅持從企業實際需求出發,從而推動科研成果從“象牙塔”走到車間轉化為“現實生產力”,為企業科技創新注入新活力、增添新動能。

發揮自身優勢 支招鄉村振興新路

來自全國各地各領域的博士專家,借助科研資源和智力、技術優勢,激活鄉村發展“動能”。他們用自己滿腹的學問、寬廣的眼界、豐富的資源鏈接起鄉村振興的新通道。

“我們的葡萄顆粒飽滿緊湊,品質高, 在市場上非常受歡迎,這得益于翁博士的技術指導。”埇橋區大營鎮韓圩村葡萄種植戶韓彩冬告訴記者,博士們出點子、出技術,解決了我們的技術難題,提高了葡萄的產量和品質,賣上了好價錢。

埇橋區大營鎮是遠近聞名的“果蔬小鎮”,韓彩冬種植的葡萄由于在種植過程中出現作物生長不均衡、營養失調和病害問題,導致產量和品質下降。“博士專家進埇橋”成員翁裕斌及博士團隊充分發揮“智囊團”的作用,堅持科技興農,探索開展新技術推廣、土壤改良、農技指導等幫扶舉措,幫助破解農戶農業生產中的難題。

在埇橋區曹村鎮,由同大科創產業園負責人張東山教授、徐東來教授引進社會資本投資的鄉村振興分布式農村廢棄氫能轉化站系統技術項目即將投入使用。作為試點,該項目是連續式污水、淤泥、糞便、秸稈等能源轉化系統工程,含有農業廢棄物連續式能源轉化設備,燃氣凈化及供氣設備等。

“該項目作為一個樣板,是通過生物發酵技術產生氣體,讓鄉村生活垃圾、畜禽糞便、種植業秸稈等變廢為寶,在村級鋪設局部管網,以更低價格供給村民使用。作為解決村級環境污染穩定器的同時,生產廢渣還可作為有機肥料使用,對埇橋農村環境整治、村民增收等方面起到積極的推動作用,也為鄉村振興提供了產業支撐。”徐東來教授介紹。

你見過居民自己提著塑料袋爭搶購買饅頭嗎?今年春節以來,這樣的場景每天都會在宿州城區多個小區發生,埇橋時村鎮油坊村的手工饅頭成了大家的最愛。

小小饅頭為何會成為“爆款”? 這得益于“博士專家進埇橋”成員常紅霞博士親自指導策劃營銷。

“好的東西不愁賣。”常紅霞告訴記者,油坊村的面粉采用的是石磨低溫低速研磨技術,在保證小麥微量元素和營養價值不丟失的同時,也留住了天然麥香味。

只賣面粉附加值并不高,常紅霞在油坊村提出通過饅頭加工來提高效益。然而,當時大家都沒想過小小饅頭能帶來多大的收益。為了提高該村村兩委和村民的認知程度,常紅霞親自組織策劃營銷,帶領大家將饅頭帶進城里,令大家沒想到的是,小小饅頭一下成了城區居民搶購的爆款產品。

“小產品也能做成大產業。”常紅霞表示,油坊村的石磨面粉采用手工傳統制作加上柴火灶蒸出,味道好,品質高,市場接受度更大,利潤也非常高。

為提升油坊村的石磨面粉、木榨菜籽油、手工饅頭等產品的市場份額,常紅霞還利用身邊資源,帶領該村兩委班子外出跑市場, 找客源。 同時,在她的牽線搭橋下,去年12月,安徽財經大學與埇橋區時村鎮油坊村共建大學生鄉村振興社會實踐基地簽約,雙方將充分發揮各自在人才培養、科學研究、社會服務等方面的優勢,共同促進產學研深度融合。(張濤 黃元明 任剛)